中国の「監視国家」化について語られることが増えた。アント・フィナンシャルが運営するクレジットスコアサービス『芝麻信用』(ジーマ信用、セサミ・クレジット)や、中華人民共和国政府が構想する「社会信用システム」がメディアに取り上げられることも少なくない。日本においても、ヤフーやLINEなど、大手IT企業が信用スコアサービスの提供をはじめるケースが現れはじめている。

中国を「あらゆる行動が監視され、スコア化される」過剰なディストピア世界と捉える見方も散見されるが、果たして本当にそうなのだろうか。2019年8月、中国の監視国家化について正面から論じた『幸福な監視国家・中国』(NHK出版新書)が刊行され、話題を呼んだ。著者は、神戸大学大学院教授・梶谷懐氏とジャーナリスト・高口康太氏だ。

本記事では、東京大学現代中国研究拠点が主催した、同書の書評研究会

「『幸福な監視国家・中国』を読む:歴史研究と現代分析との対話」での議論の様子をダイジェストでお送りする。中国近現代史を研究する東京大学大学院准教授・中村元哉氏が同書を読んで提示した論点に、梶谷氏・高口氏が応答した。

中国近現代史研究者、『幸福な監視国家・中国』を読む

研究会は中国近現代史の研究者である中村氏による、『幸福な監視国家・中国』への書評からスタートした。

中村氏はまず、同書の特徴と意義として、以下のポイントを挙げた。

・専門性と分かりやすさが適切なバランスで融合した、良質な一般書である

・中国の固有性・特殊性ではなく、普遍性・一般性にフォーカスが当てられている

・地域研究としても良質である

上記を踏まえ、梶谷氏・高口氏に対して、3つの論点を提示した。

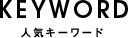

1点目は「公」「私」論について。同書では「中国社会では公的な領域と私的な領域が乖離して一体をなさず」(p140)と論じられているが、中国近現代史研究者の中村氏にとっては「違和感がある」指摘だという。

中村:中国近現代史研究においては、「公」「私」の領域が変幻自在に伸縮する点に、中国社会の特徴が見出されています。中国における「公」「私」は、あるときは乖離し、あるときは一体。人との関係性に応じ、ケースバイケースで変わっていくもの、という見解が一般的なんです。そうした通説的な解釈に照らし合わせると、本書の論じ方には違和感がありました。

とはいえ中村氏は、この違和感によって本書の価値が毀損されるとは考えていない。「公」「私」論を省いても、儒教的「天理」とアルゴリズムの親和性に着目した本書の結論は十分に成立するという。さらに、ここ数年、30代の若手を中心に中国近代法制史の研究が急速に進んでいることも鑑みると、「公」「私」の観点から中国における「幸福」を考えることは、ますます重要な論点になると展望する。

2つ目の論点は、検閲や監視の限界性について。近現代の中国は、検閲と言論弾圧が加速し続けたイメージが抱かれがちだが、実は「抜け道」がたくさん存在していたという。

中村:例えば1930年代の中国は、メディアにおける言論活動が活発化した「黄金期」でした。また1950年代の中国共産党の公刊文書にも、同じ趣旨の記述があります。それ以後の時代も、検閲の限界性が現れている側面はゼロにはなりませんでした。

そうした中国近現代史の研究成果を踏まえ、中村氏は問う。デジタル化時代が進行しても、変わらず「抜け道」は存在するのか、それとも検閲の存在すら気づかせない「不可視化」(同書p.130)で限界は克服されるのか。AIを動かすアルゴリズムは、人間の手を離れて巨大化していくのか、アルゴリズム構築時における人間の恣意性は残り続けるのか。

「ネットの大衆化」(同書p.136)によって権力者の外部でつくられた独自のシステムは、防波堤の役割を果たすのか、それすらも権力に取り込まれ、完全な検閲システムができあがるのか。こうした「検閲の限界性」の未来について、中村氏は関心を示した。

そして3つ目は、自己検閲について。「よくわからないシステム」に「自発的な服従」(同書p.80)をすることは、人類史において繰り返されてきた事象だと中村氏は指摘する。中国のデジタル技術においても、同様の歴史が繰り返されるのか、それとも抵抗は可能なのか。人類史上稀に見る技術発展に相対する「価値観」について、中村氏は問う。

中村:私は、さまざまな批判はあれど、近代西洋的な価値観や制度を上回る代案はないと考えている人が多いのではないかと思います。だから、既存の価値観の延長で、テクノロジーの進化に向き合っていくしかないと考えている人が多いのではないでしょうか。

新しい民主主義の仕組みをつくるのか、これまでとは全く違う21世紀型の新たなルールを創出するのか。この点に関して、お二人がどう考えられているのか、伺いたいです。

デジタル技術は、ノンストレスに統治密度を強化できる

続いて、中村氏の書評を受け、著者である梶谷氏・高口氏がコメントした。

まずは高口氏。もともと千葉大学で歴史学を専攻しており、博士課程まで在籍した経歴を持つ同氏は、「ここまで丁寧に書評していただき、大変感激しております」と話しはじめる。

高口:私は以前、『中国S級B級論』という本を出しました。「中国、今すごいよね」と評されることも増えた「S級」の部分と、昔ながらの中国観に則った「B級」の部分。どちらかが正解というわけではなく、表裏一体となっている現状を伝える本でした。

『幸福な監視国家・中国』も、中国の情報化社会に対する肯定的な見方と否定的な見方、両方を踏まえて状況を判断すべき点を伝えたくて書いた本です。

高口氏は、中村氏が提示した論点「検閲の限界性」に関連して、現代中国におけるデジタルテクノロジーの位置付けを語る。2019年7月に刊行された岡本隆司氏の著書『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』によると、「中国における統治の密度、すなわち末端の人民に対する管理の度合いは、緩いときと厳しいときが交互に入れ替わっていく」という。例えば、明朝時代は厳しく、清朝時代になると緩くなる、といった具合だ。

中華人民共和国の成立後は、管理の強化が進んでいったが、文化大革命後期、改革開放がスタートすると、厳しい統治への関心は劇的に落ちていった。昨今のAI技術による監視社会化は、再び末端への関心が高まっていることの現れである一方、今までにない特徴もあるという。

高口:テクノロジーを活用すれば、社会にストレスをかけすぎずに、統治の密度を高めていくことができます。「問題がある」人には監視を強め、そうでない人には緩める。一般の人たちは、検閲の存在を意識すらせず生きていけます。

加えて高口氏は、こうした監視社会化を中国固有の問題だとは捉えず、日本を含む世界各国がやがて直面するものと認識すべきだと強調する。

高口:これまで日本は、社会が均質で、安心・安全であるという幻想に支えられてきました。しかし今後は、格差の拡大や外国人の増加により、常識が崩れていきます。すると、中国と同じように、末端への統治の問題が浮上してくるでしょう。

世界でも、同じような動きが出てきています。理解できない人を「違法」として排除することで成り立ってきた、19世紀から続く国家体制が揺らぎはじめているんです。だからこそ、現代中国の監視社会化にまつわる問題を、当事者意識をもって考えておかねばなりません。

西洋近代的な価値観のオルタナティブは可能か?

梶谷氏は、「一般層向けの本だったので、同業である研究者からこうしたレスポンスがあるのは嬉しい」と話しはじめ、中村氏が提示した3つの論点に答えていった。

まず、「公」「私」は乖離しているのではなく、「変幻自在に伸縮しているのではないか」という論点。梶谷氏は、この中村氏の指摘に対して「一般書ということもあり、本書ではあえて単純化していた」と認める。

2015年に刊行された梶谷氏の著書『日本と中国、「脱近代」の誘惑 』では、「公」「私」が同心円状にあり、はっきりと分かれていない点を論じたという。また、そもそも『幸福な監視国家・中国』において「公」「私」の乖離について論じたのは、市民社会論の文脈だったそうだ。

梶谷:NGOのような、政府や民間企業から距離を取った第三の存在である「市民社会」の「公」への批判性の弱さは、日本でも中国でもたびたび指摘されてきました。その事実を伝えるべく、「公」「私」が乖離している点を取り上げたのですが、たしかに中国研究者にとっては誤解を招く表現だったかもしれません。

そして、検閲の限界性についての論点。梶谷氏は、「いくらテクノロジーが発達しても、恣意性や抜け道はなくならないだろう」と推測する。デジタル機器を完全に断つ「デジタルデトックス」といった取り組みもたまに見られるが、「一時的に断つだけで、その期間が終わったらまたデジタル社会に戻ってくる」。

また、本書のなかで取り上げた「デジタル断ち」(同書p.71)の事例も、あくまでも香港デモにおける政治的警戒心に基づくものだ。「デジタルを完全に絶って生活できるオルタナティブがあり得るかどうかは疑問だ」と梶谷氏は語る。

一方で、「恣意性や抜け道がなく、それゆえに自由がない」事象も現れ始めているという。

梶谷:例えば、中国のトイレ。トイレットペーパーを使いすぎる人がいるので、昔は入口で見張って、ペーパー代を徴収する人がいました。ただ、顔見知りだったら大目に見ることも可能ですし、非常に恣意的でした。しかし最近は、顔認証技術を活用し、同じ人が使える量や回数を制限しているらしいんです。

最後は、監視社会化した時代の「価値観」について。梶谷氏は中村氏同様、「19世紀以来の西洋的価値観の延長線上で考えるしかない」と語る。ただし、そうした既存の価値観のオルタナティブとして、注目している動きもあるという。

梶谷:ひとつ、個人的に面白いと思っているのが「加速主義」です。2019年5月に刊行された、木澤佐登志さん著の『ニック・ランドと新反動主義』で取り上げられ、話題を呼びました。近代社会は、立憲主義や民主主義といった綺麗な理念を掲げるけれど、実際は不平等だと。社会主義も幻想に終わった。であれば、資本主義を加速させるしかない、という一種の極左思想的な考え方です。

この加速主義思想を唱える中心的な人物である哲学者ニック・ランドは、いま上海にいます。監視社会や情報社会化を極端に加速させている場所として、中国を見ているわけです。もちろん、加速主義がそのままオルタナティブになるとは言いませんが、こうした新しい価値観にも、注意を払う必要はあるでしょう。

『幸福な監視国家・中国』を読み、本研究会への参加も終えたいま、中国の監視社会化を安易にディストピアとして捉えようとは思わなくなった。検閲の「抜け道」は確実に存在するし、中国社会に特有の「公」「私」の捉え方も踏まえる必要がある。

ただし、中国のみならず日本においても、統治の密度が高まりつつあることもまた事実だ。テクノロジーの発展を手放しに賞賛するのでも、安易なテクノフォビアに陥るのでもなく、改めて西洋近代的な価値観を見つめ直すことが求められるのだろう。それこそが、まさに本書で語られている「メタ合理性」に結びつくのではないだろうか。

中村元哉

中村元哉

1973年、名古屋に生まれる。1997年、東京大学文学部卒業。2003年、東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了(博士(学術))。日本学術振興会特別研究員(PD)、南山大学外国語学部アジア学科准教授、津田塾大学学芸学部国際関係学科教授を経て、東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻・教養学部准教授。専門は、中国近現代史。

梶谷懐

1970年、大阪府生まれ。神戸大学大学院経済学研究科教授。神戸大学経済学部卒業後、中国人民大学に留学(財政金融学院)、2001年神戸大学大学院経済学研究科博士課程修了(経済学)。神戸学院大学経済学部准教授などを経て、2014年より現職。著書に『現代中国の財政金融システム』(名古屋大学出版会、大平正芳記念賞)など。

高口康太

高口康太

1976年、千葉県生まれ。ジャーナリスト。千葉大学人文社会科学研究科博士課程単位取得退学。中国経済、中国企業、在日中国人社会を中心に『週刊東洋経済』などのメディアに寄稿している。ニュースサイト「KINBRICKS NOW」を運営。

取材・文/小池真幸(モメンタム・ホース) 編集・撮影/岡島たくみ(同)